Il pane a pasta acida

Disegni di Claudio Bighignoli

Alcune premesse.....

Negli anni ’70 - ’80 del secolo scorso, vi è stata una riscoperta degli antichi metodi di produzione del pane che però, se non fatti bene, potevano portare a molte complicazioni digestive e nutrizionali. E’ per questo che è importante chiarire alcuni aspetti che purtroppo, nella fretta della civiltà del consumo, vengono trascurati.

Importanza della lievitazione acido- naturale

Questo tipo di lievitazione ha lo scopo di meglio salvaguardare e rispettare gli innumerevoli equilibri organolettici e nutrizionali sui quali il pane “vive”, sia prima che durante e dopo la cottura. Dal punto di vista nutrizionale la lievitazione acido-naturale (o lievitazione a pasta acida) presenta, rispetto agli altri tipi di lievitazione, alcuni vantaggi fondamentali.In passato, ma ancora oggi sebbene in misura minore, il pane integrale è stato accusato di provocare anemia e processi di decalcificazione in coloro che se ne nutrono costantemente. QUESTA ACCUSA NON HA ALCUN FONDAMENTO SCIENTIFICO.

Vediamone il perché....

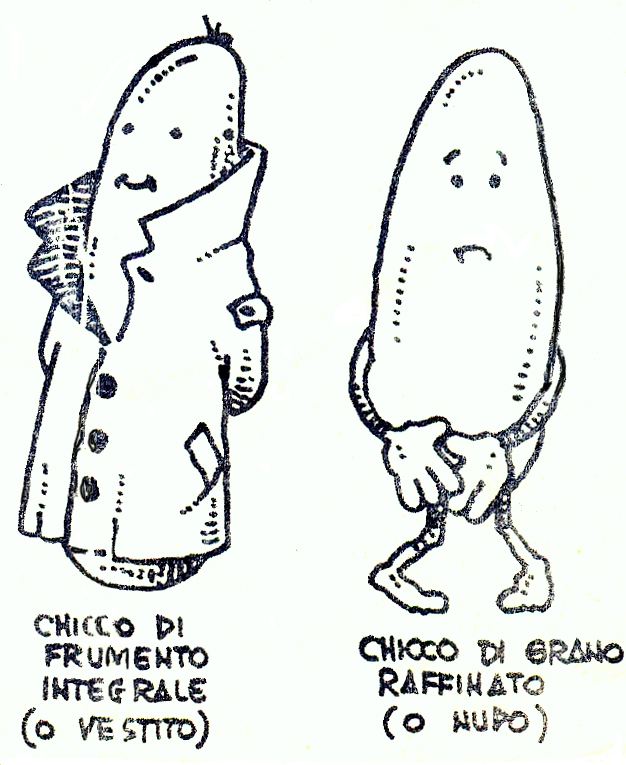

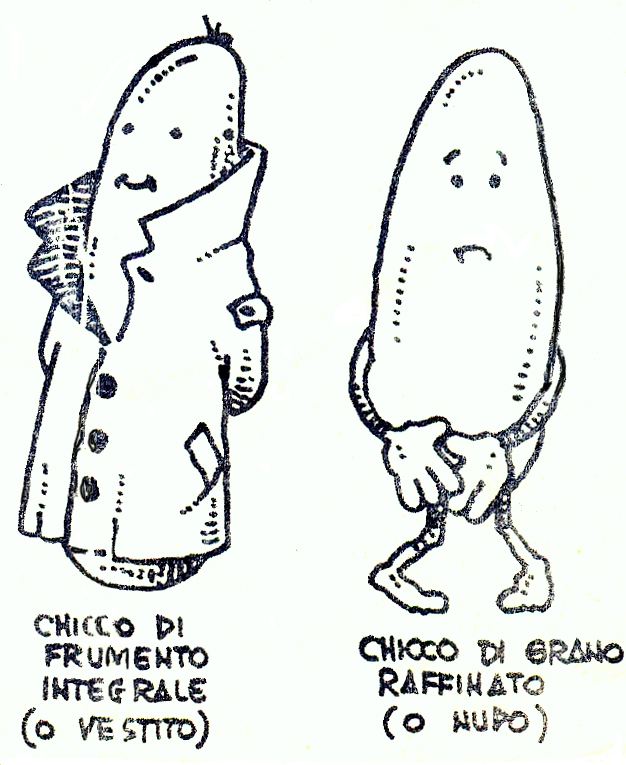

L’acido Fitico

Nella crusca del chicco di grano e quindi anche nelle farine integrali che si ottengono macinando l’intero cereale, è presente in quantità apprezzabile l’acido fitico un acido organico che contiene fosforo, presente negli alimenti del mondo vegetale (specie cereali e legumi) e assente in quelli del mondo animale. In laboratorio si è constatato che questo acido impedisce l’assorbimento di importanti metalli come ferro in particolare ma anche calcio, zinco e magnesio. La combinazione di tali metalli con l’acido fitico forma dei sali, chiamati fitati (fitato di ferro, di calcio, di magnesio), insolubili, per cui non assimilati dall’organismo, ed invece espulsi con le feci. Il sospetto è che l’abituale consumatore di pane integrale vada incontro al rischio di anemia e decalcificazione. Questo rischio è sicuramente maggiore in alcuni soggetti come donne in gravidanza e bambini ma, in linea di massima, con una alimentazione completa e variegata, il rischio di carenze viene ridotto al minimo. Per approffondire l’argomento, specie per quel che riguarda l’anemia, vi rimando al bel libro di Carlo Guglielmo “Il grande libro dell’ecodieta” ed. Mediterranee cap. 2.5

Se lo si considera dal punto di vista strettamente chimico, comunque il ragionamento non fa una grinza. Diverso però è se si esce dal laboratorio, e si analizza il pane durante il processo di lievitazione e non sull’acido fitico isolato dal suo contesto naturale.

La Fitasi

Nella crusca dei cereali è stata riscontrata la presenza di un particolare enzima detto fitasi, stabile agli acidi e che può scindere i gruppi fosfato dell’acido fitico nei suoi costituenti (insistono e acido fosforico), impedendo così che si leghi con i minerali e li possa sottrarre all’organismo. Perchè la fitasi “lavori” e riduca la presenza di acido fitico c’è bisogno però di una ambiente opportunamente acido e di una fermentazione abbastanza lunga (alcune ore) perchè avvenga quella che si chiama idrolisi enzimatica e trasformi l’acido fitico in innocui sali come il fitato di sodio e di potassio. Questi due aspetti non sono rispettati nella moderna lievitazione con lievito di birra (o peggio con lievito chimico) che ha nella velocità la sua caratteristica principale e che, per questo, può creare ancora più problemi se fatta sulla farina integrale ricca di crusca per cui di acido fitico, che non avrà il tempo di essere trasformato. Attenzione perciò a prendere la crusca come lassativo o come “pulitore intestinale”. La crusca è, come detto, ricchissima di acido fitico ed esso non viene distrutto per il semplice fatto che, come abbiamo visto, ciò succede solo in presenza di lievitazione naturale. Lo stesso vale per il pane integrale ottenuto miscelando crusca e farina raffinata e con lievito di birra.

Ma vi sono anche altri motivi per preferire la lievitazione naturale.

La farina integrale in buon stato di conservazione e biologica è assai ricca di cariche enzimatiche e diastasiche (alfa e beta amiliasi che scindono il malto in glucosio) naturali la cui azione benefica è favorita dalla lievitazione acido-naturale che trasforma le proteine presenti nella farina in composti più assimilabili e quindi più digeribili; gli zuccheri in acido lattico il quale crea, nella microflora intestinale, un ambiente che si oppone all’insorgenza di fenomeni patogeni.

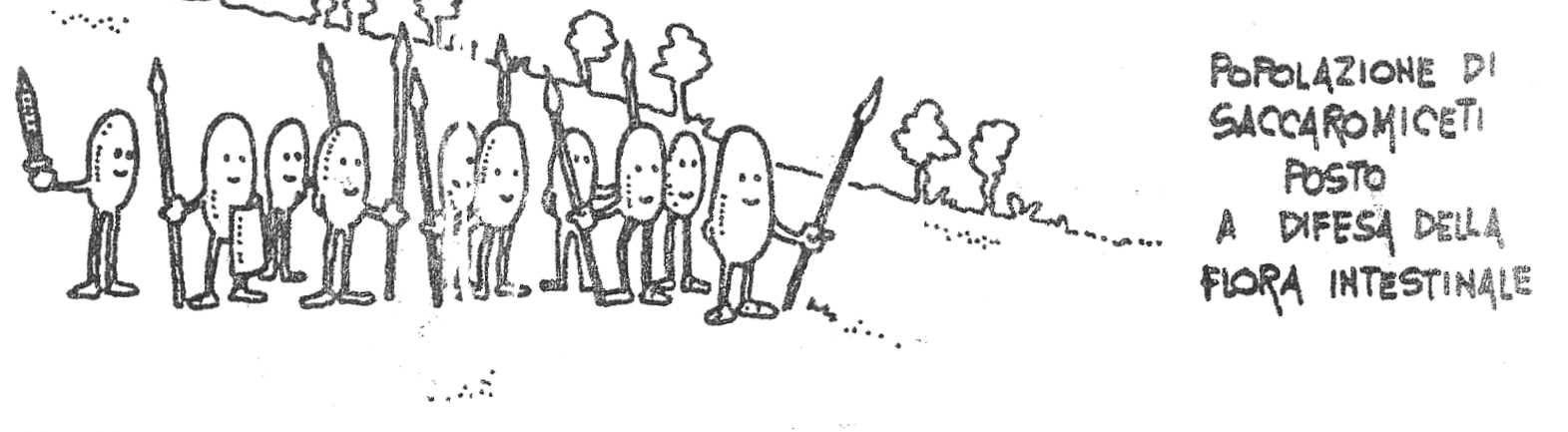

L’impasto lievitato, prima della cottura, è un insieme estremamente ricco di funghi microscopici (in particolare di saccaromiceti che comprendono molta parte dei lieviti) e di enzimi che vengono distrutti, in gran parte, dalla cottura. Solo i saccaromiceti presenti nella parte centrale (“cuore” o “pulcino”) della pagnotta (specie se questa è almeno 1kg) rimangono attivi e, una volta finita la cottura, ricominciano a moltiplicarsi e a distribuirsi nell’intera pagnotta riattivando tutti quei composti che danno al pane la caratteristica fragranza.

Inoltre, la maggiore durata della lievitazione naturale, agevola l'azione degli enzimi coinvolti nella digestione proteica (proteolitici) che scindendo le proteine nei componenti base cioè gli amminoacidi, aumentando sia la digeribilità sia le caratteristiche finali di fragranza e appetibilità del pane; sono soprattutto alcuni amminoacidi che, durante la cottura realizzano, reagendo col glucosio, la formazione di sostanze responsabili del profumo e del sapore del prodotto.

L’uso del lievito naturale fa conservare più a lungo i prodotti da forno ottenuti (la maggiore acidità dell'impasto riduce lo sviluppo delle muffe) e crea un'alveolatura più regolare dovuta a una più lenta produzione di anidride carbonica durante la fermentazione. Il pane così prodotto andrebbe mangiato almeno un giorno dopo la cottura, appunto per dare tempo ai saccaromiceti di ripopolarlo e ritrasformarlo in cibo “vivo”.

Fra i saccaromiceti esiste un tipo particolare, il Saccharomyces Ellipsoideus (il principale agente della fermentazione alcolica del mosto d’uva), che produce un fattore antimicrobico ed acido lattico; entrambi servono a combattere e a contenere diversi germi patogeni (ad es. le salmonelle) che si potrebbero sviluppare in modo abnorme nel nostro intestino.

La panificazione a pasta acida

La fermentazione naturale del pane è in parte lattica (anaerobica e prevalente) e in parte acida (aerobica). Probabilmente si è scoperta in maniera empirica perchè si ottiene semplicemente facendo fermentare una miscela di acqua e farina per qualche giorno.

Per una buona riuscita del lievito e di conseguenza per una buona qualità di pane è necessario però rispettare alcune condizioni:

-

L’acqua deve essere priva di cloro e poco calcarea. Sarebbe buono usare acqua di sorgente ma, se non ne avete a disposizione, almeno per preparare il lievito, usate un acqua minerale poco mineralizzata.

-

Il frumento deve provenire da coltivazioni biologiche

-

La farina deve essere integrale ottenuta macinando il chicco intero del frumento con mulini a pietra, a velocità moderata per evitarene il surriscaldamento che danneggerebbe, i grassi e le vitamine

-

L’impastatura deve essere lenta e moderata per permettere alle molecole filiformi del glutine di disporsi parallele fra di loro e conferire, in tal modo, al pane la tipica struttura spugnosa ed alveolare, favorevole alla buona digestione ed assimilazione.

Preparazione del lievito naturale

Mescolare in una ciotola (meglio se di legno o terracotta) 100 gr di farina con circa 50 gr di acqua tiepida (circa 25°) fino ad ottenere un impasto morbido.

Mettete il recipiente in un luogo tiepido (fra i 18° e i 20°) coperto con un panno di lana spesso che va tenuto costantemente umido per evitare la formazione della crosta, per 2-3 giorni. Aggiungere poi 3-4 cucchiai d’acqua e la farina necessaria per ottenere un impasto solido. Lasciare riposare almeno una notte e, dopo di che, il lievito è pronto.

Alcuni consigliano di aggiungere del miele che sicuramente agevola l’azione del lievito. Però il miele inibisce la produzione dei batteri lattici che creano una acidita ideale per la distruzione dell’acido fitico (vedi sopra)

Il lavoro di produzione della pasta madre è molto delicato e, specie all’inizio, è facile fare dei pastrocchi. Dovete avere pazienza e usare recipienti puliti per evitare fermentazioni anomale. La cosa che succede più spesso è che il lievito “marcisca” cioè fermenti troppo. A quel punto vedrete formarsi delle bolle e ci sarà un forte odore acido. In questo caso il lievito ha perso forza e il pane non lieviterà e sarà troppo acido.

La cosa più semplice è quella di farsi dare da qualcuno un pezzo di impasto e partire con quello rispettando la procedura sotto scritta.

Fare il pane

Aggiungere alla pasta madre tanta farina quanto il peso e reimpastare con acqua tiepida.

Lavorare l’impasto per renderlo morbido e riporlo nella terrina per 4 ore circa. Staccare un pezzo dell’impasto che farà da “madre” per la panificazione successiva. La “madre” va conservata in un luogo fresco (sarebbe meglio evitare il frigorifero) dentro a un vaso di vetro a chiusura ermetica per un massimo di 8-10 giorni. E’ meglio però rinfrescarla ogni 2-3 giorni con poca farina ed acqua perché non perda di potenza fermentativa.

Sciogliere 1/2 cucchiaino di sale marino integrale in acqua tiepida. Aggiungerlo all’impasto assieme a un pari peso di farina. Lavorare bene l’impasto aggiungendo acqua quanto basta per renderlo morbido.

Far riposare per circa 2 ore in un posto tiepido e coperto da un canovaccio e infornare a forno caldo a 220° per circa 1 ora (il tempo dipende dalla grossezza della pagnotta e dal tipo di forno).

I tempi di lievitazione e di cottura sono puramente indicativi perchè dipendono da troppi fattori (umidità, tempi di lavorazione, temperatura, tipo di farina, qualità del lievito, ecc.).Per le lievitazioni un buon sistema è premere l’impasto leggermente con un dito. Se resta un buco non è ancora pronto; se ritorna lentamente è pronto. Se c’è un odore acido e l’impasto ha perso di consistenza è “marcito” cioè ha lievitato troppo.

Per la cottura c’è il vecchio sitema dello stuzzicadenti che deve uscire asciutto una volta infilato nella pagnotta. Però non aprite il forno per i primi 20 - 30 min. perchè rischiate di compromettere la lievitazione.

Come spesso succede in cucina si va per tentativi ed errori. Vi consiglio, le prime volte, di scrivervi tutto: peso dell’acqua, della farina, del sale; tempi di lievitazione e di cottura.

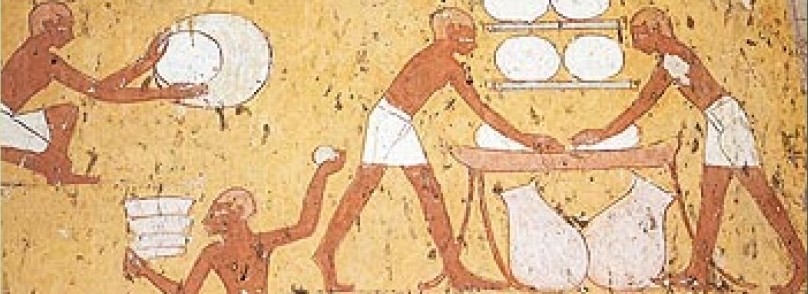

Dal trattato “Sulla proprietà dei cibi” di Galeno (ca.180 d.C.), medico greco che ha condizionato la medicina occidentale fino al 1500-1600.

Il frumento e il pane

Mi sembra piuttosto comprensibile che la maggior parte dei dottori debba iniziare la propria spiegazione parlando del frumento, visto che questo cereale è il più utile e il più utilizzato da tutti i greci e dalla maggior parte degli stranieri. I tipi di frumento più nutritivi sono quelli che vengono spulati e che hanno una struttura densa e compressa, tanto che i denti hanno difficoltà a romperli. Questi tipi di frumento forniscono all'organismo una gran quantità di nutrienti in rapporto al poco volume consumato […].