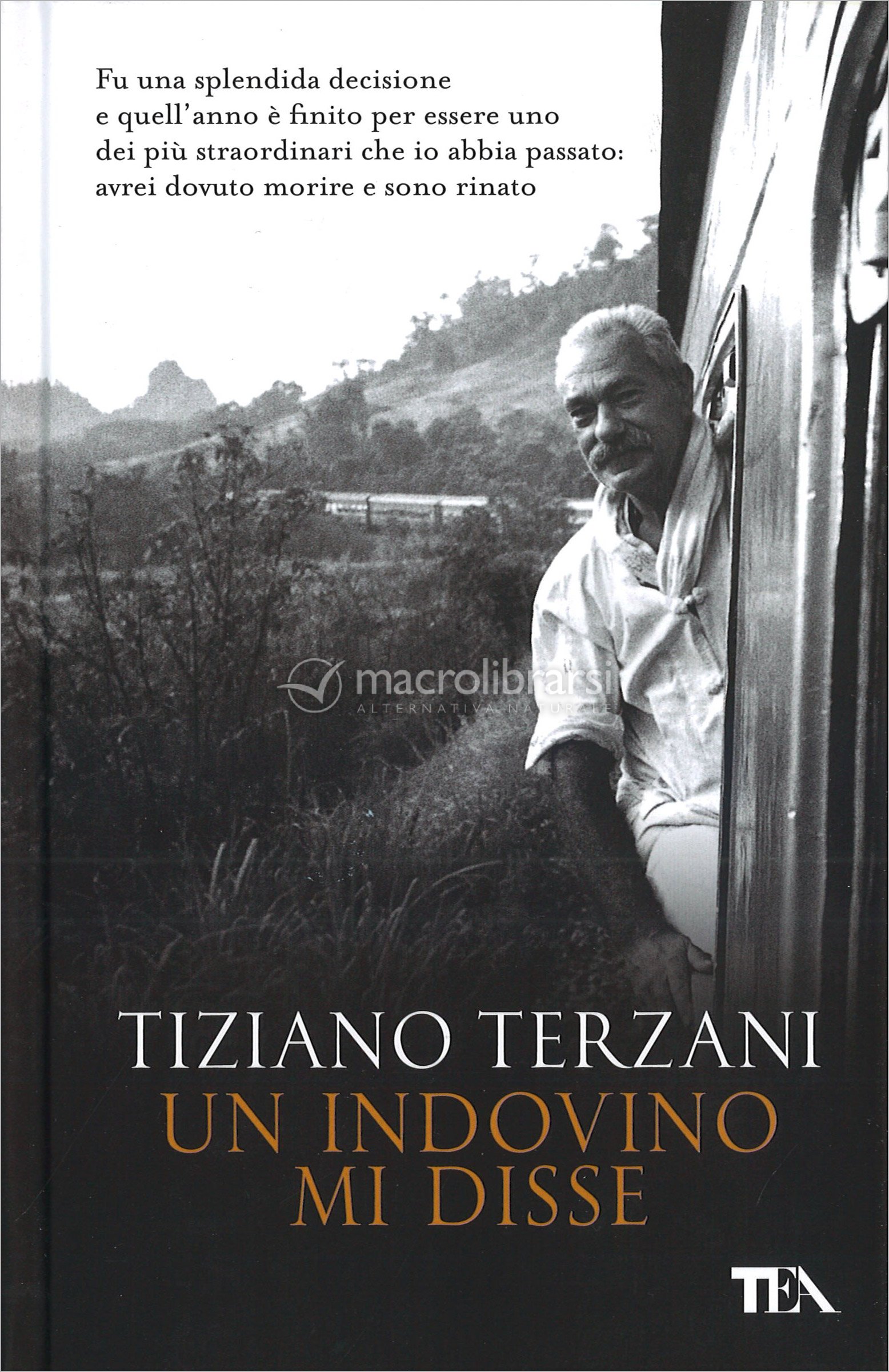

Da: Un Indovino mi disse di Tiziano Terzani - Tea Editrice

Nell'ultimo capitolo del libro, Tiziano Terzani descrive - in maniera magistrale - la sua esperienza in un ritiro di 10 giorni di Vipassana (meditazione Buddhisma della tradizione Theravada) con John Coleman, allievo diretto di Sayagyi U Ba Khin che ha portato una pratica tradizionale riservata ai monaci, fra i laici.

...E così c'ero arrivato anch'io. Fermo come un sasso, seduto per terra, a gambe incrociate, con le mani posate una sopra l'altra, all'altezza dell'ombelico, le palme rivolte all'insù, la schiena diritta, le spalle rilassate e gli occhi chiusi, a pensare alla punta del mio naso, a cercare quell'attimo in cui il respiro, fattosì lento e leggero, entrando e uscendo, tocca un punto preciso della pelle. Un'ora dopo l'altra. Un giorno dopo l'altro: senza mai dire una parola, mangiando vegetariano, l'ultimo pasto prima di mezzogiorno, a letto alle nove, senza leggere la pagina di un libro per non distrarsi, cercando di essere sempre cosciente di ogni gesto, di ogni pensiero, di ogni sensazione.

La meditazione: avevo passato mezza vita in Asia e non me ne ero mai occupato. Sentivo di gente che la faceva, che andava a questi corsi, ma mi pareva una cosa che non mi riguardava, una roba per disorientati, una risposta d'evasione ai problemi del mondo. E' incredibile, ma è così. In Cina, in Giappone, in Tibet, in Corea, in Thailandia, in Indocina avevo visitato decine di templi, passato giornate e giornate nei monasteri buddisti ma il problema della meditazione non me lo ero mai posto. A che serve? Vieni la si fa? Qual è il suo senso?

Attratto dalla bellezza plastica delle statue avevo accumulato diversi Buddha, ci ero vissuto assieme, - uno birmano, di bronzo, aveva presieduto silenziosamente alla mia biblioteca per più di vent'anni -, ma non mi ero mai chiesto che cosa ci facessero li, seduti nella posizione del loto, con quello sorriso magnanimo, gli occhi semichiusi, una mano in grembo e l'altra che toccava terra. Davvero non me l'ero mai chiesto, come qualcuno che non si fosse mai domandato il senso di un Cristo sul crocefisso che sin dalla nascita ha avuto sopra il letto.

Ma la vita è anche un continuo spreco. Quante belle persone si incontrano senza che ce se ne accorga; e quante belle cose non si notano sulla via che ognuno fa ogni giorno, tornando a casa! Come sempre occorre l'occasione giusta, un qualche caso; occorre qualcuno che ti fermi e che ti faccia prestare attenzione a questo o a quello. Il cammino che aveva portato me alle ritiro di Pongyang era stato quello di un labirinto, ma alla fine, un po' seguendo il filo degli indovini - “Medita!” mi avevano detto in tanti -, un po' seguendo i sassolini bianchi seminati da Karma Chang Choub, avevo dato retta Leopold che, dopo avermi tante volte parlato del suo “maestro”, a novembre mi aveva detto che John Coleman sarebbe venuto a tenere uno dei suoi famosi corsi in Thailandia e mi aveva raccomandato di andarci. “Devi capire la meditazione”, diceva, “altrimenti che cosa ci sei stato a fare tutti questi anni in Asia?”

L'idea di imparare a meditare da un americano, ex agente della CIA, mi pareva strana, ma è vero come diceva Leopold, che spesso ci vuole un mediatore occidentale per arrivare a capire certe cose dell'Oriente.

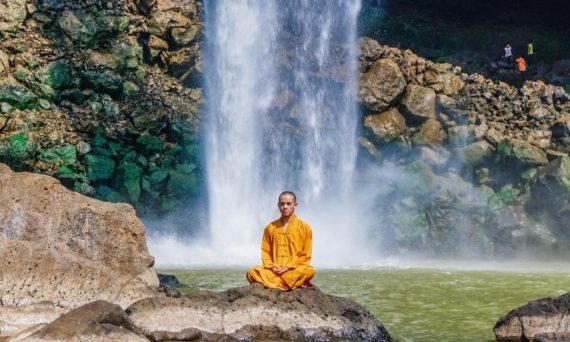

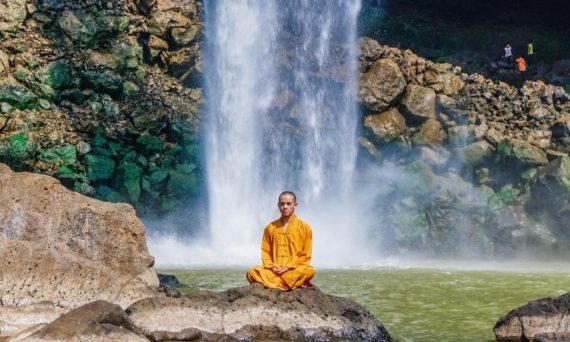

Il ritiro era a Pongyang, nel nord della Thailandia. Sul fianco di una valle stretta e verdissima c'erano i bungalow di legno con i tetti di paglia, sparsi fra cespugli di bambù gigante, macchie di fiori e boschetti di frangipane; sull'altro fianco della valle c'era la vecchia giungla con gli alberi dalle grandi chiome spumose. Il padiglione della meditazione era una terrazza di legno, poco lontano da una spumeggiante cascata d'acqua. Il torrente formava poi un piccolo lago bordato di fiori rossi e arancione.

La giornata cominciava prima del levar del sole con il colpi di un gong che, dalla terrazza rimbombava, gentile ma severo, attraverso la valle, facendo presto apparire la trentina di pile a mano dei partecipanti che, come lucciole nell'oscurità, risalivano la collina. Ciascuno prendeva posto sul suo cuscino quadrato e meditava per un’ora rivolto verso una pedana sulla quale, accanto a un piccolo altare con Buddha e dei fiori, meditava il “maestro”. Seguivano la colazione, due ore di meditazione guidata, con un intervallo di un quarto d'ora, il pranzo (vegetariano) alle undici, due ore di riposo e poi di nuovo ore di meditazione. Al tramonto c'era una lezione sul Dharma, la via del Buddha. Il gong ritmava le ore. L'ultimo suo tuonare, lento e caloroso, era alle nove, l'ora di andare a letto.

Mi c'erano volute dodici ore di treno e una di macchina per raggiungere Pongyang, ma sarei potuto ripartire l'attimo stesso in cui ero arrivato...

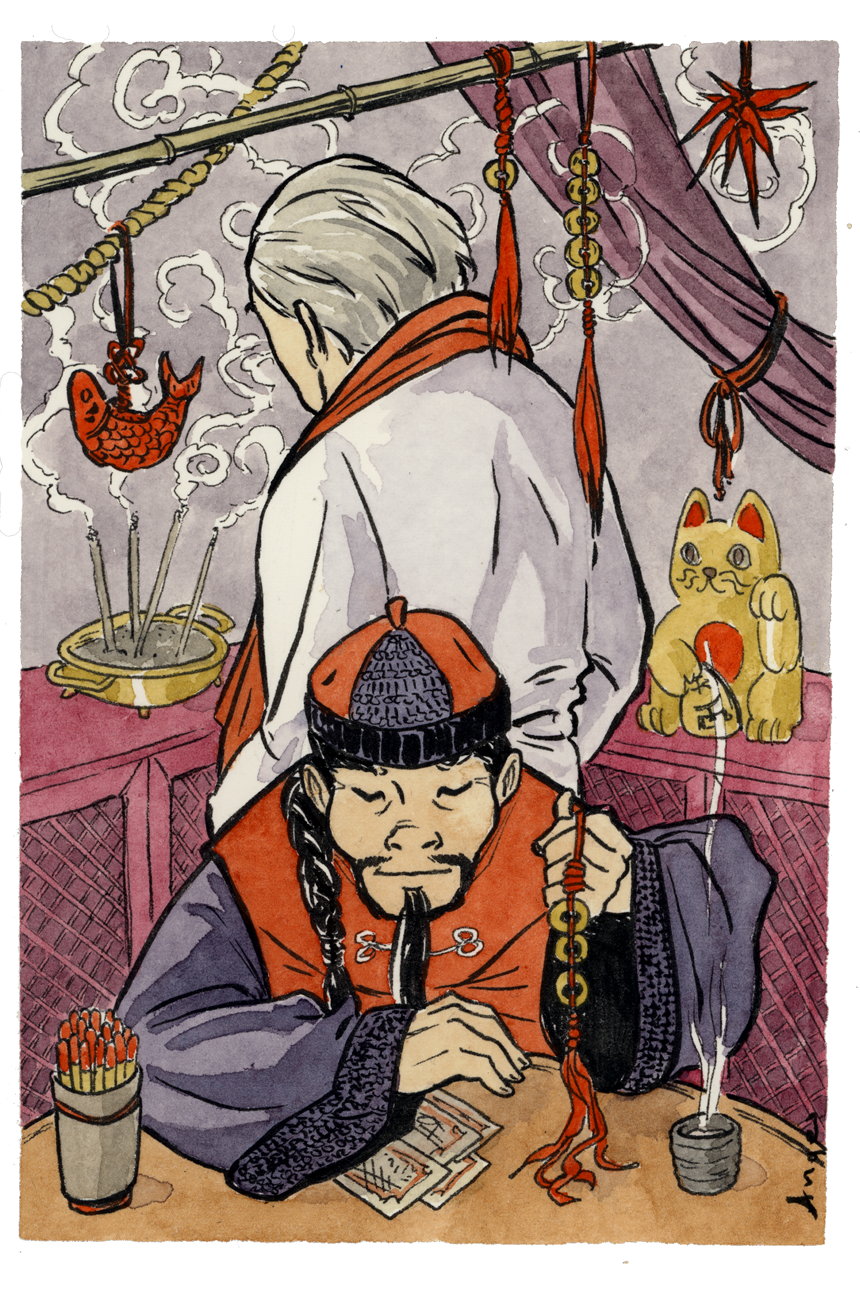

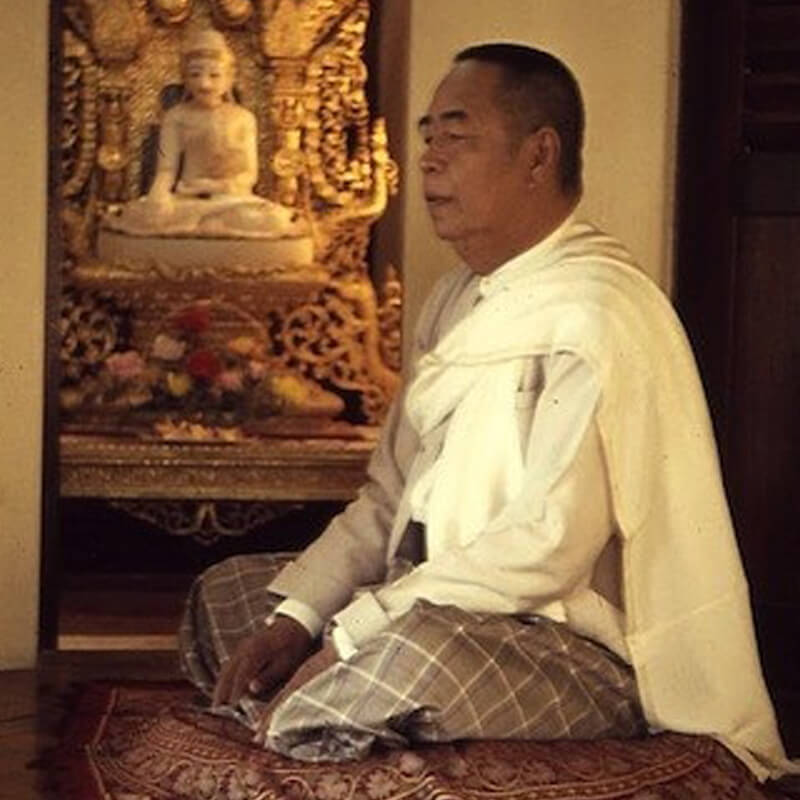

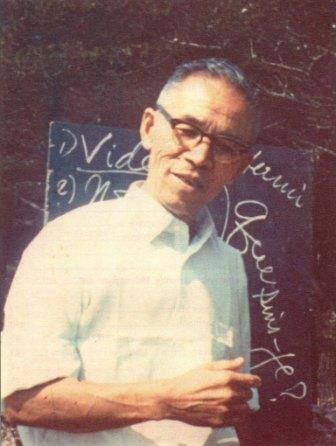

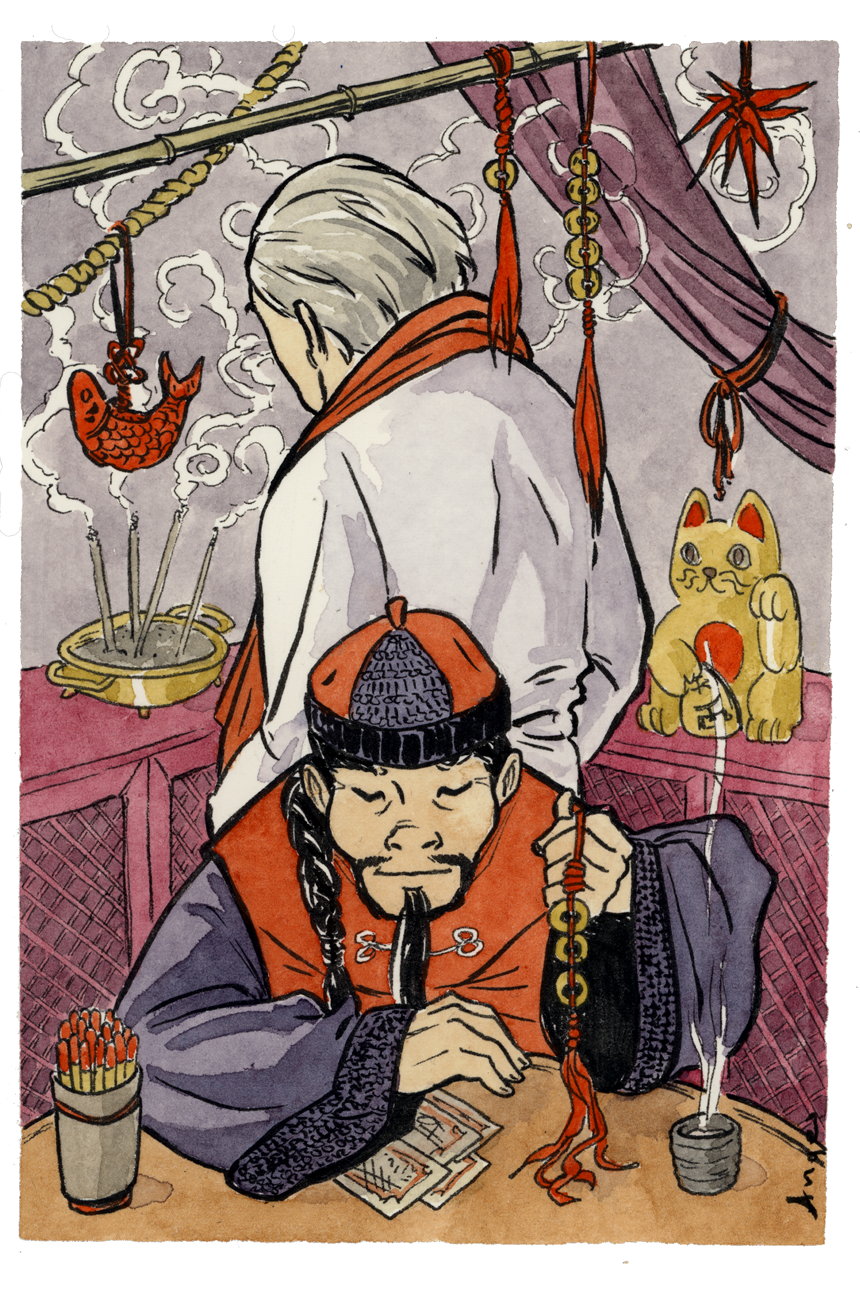

... I “maestri”, poi - perché John Coleman aveva un assistente e traduttore thailandese -, erano un'insolita coppia. Coleman, un omone grande e pesante, gioviale e semplice, aveva tutto, tranne l’aria ascetica e santa che mi aspettavo da un meditatore. Il suo assistente, sulla sessantina, magro, diritto, elegante, con i capelli bianchi tagliati a zero come un marine, pareva esattamente quello che era: un generale di polizia.

John e il generale si erano conosciuti a Bangkok all'inizio degli anni ’50, ed era stato lui, allora giovane capitano, a mettere John, allora giovane agente segreto americano, con la copertura di businessman, sulla via della meditazione. Il capitano, con gli anni, aveva fatto carriera, ed era stato aide de camp del re, ed era andato da poco in pensione con la fama di essere stato uno dei più onesti capi della polizia che la Thailandia avesse mai avuto. Devoto buddhista, aveva praticato la meditazione per più di quarant'anni e ora s’era fatto un dovere di insegnarla agli altri.

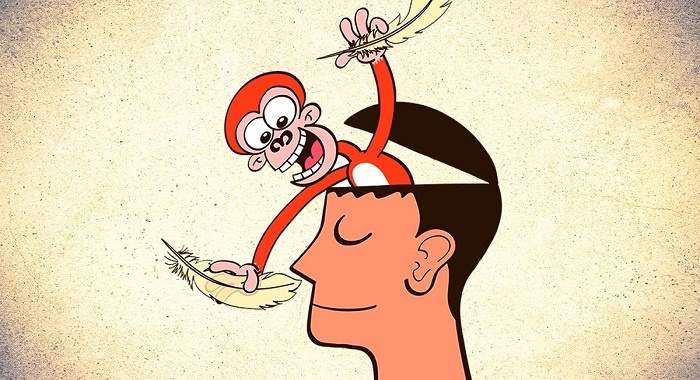

Vinsi la mia arroganza e restai. I primi giorni furono durissimi. Appena seduto, la posizione del loto mi pareva comodissima, ma dopo un quarto d'ora diventava insopportabile; dopo mezz'ora era una vera tortura: le ginocchia sembravano riempirsi di spilli, la schiena era tutto un crampo e il desiderio di muoversi diventava fortissimo. Mai, neppure per un secondo, riuscivo a “meditare”. Invece d'essere là dove il respiro toccava la pelle, la mia mente era “una scimmia che saltava da un ramo a un altro”, come John ci aveva avvertiti, e non ero capace, neppure per un attimo, di farne “un bufalo solido e forte, mettergli una corda al collo e legarlo un palo”.

“Pensa solo a quel punto, senti solo quella sensazione del respiro che tocca la pelle. Pensa solo a quel punto…” diceva, lentissimo, John, seduto sulla pedana come un grande Buddha di cera. “Nell'attimo in cui il respiro tocca la superficie della pelle, i tessuti nervosi rispondono con una sensazione, con l’esperienza del tocco… sii cosciente di quella sensazione… Sii cosciente del respiro che entra, che esce… e i fuochi dell'ingordigia, dell'odio, dell'ignoranza, del desiderio, dell'avversione si estingueranno e la mente sarà calma, serena, libera dalla paura, dall’angoscia…”.

Tenevo i piedi sotto le ginocchia, gli occhi chiusi, le mani ferme, ma la testa, quando non si fissava sul dolore alle gambe o sulla voglia di alzarmi e di urlare, mi andava in tutte le direzioni: scappava e non riuscivo a richiamarla. Non la dominavo; non era mia. Inutile. Il dolore diventava insopportabile e ancora prima che John annunciasse la fine dell'ora, interrompendo il silenzio col suo amen che era: “Possono tutti i nostri meriti essere condivisi da tutte le creature”, io cedevo, mi muovevo, cambiavo posizione, aprivo gli occhi… ed ero frustrato a vedere come certi altri invece continuavano serenamente.

Varie volte fui sul punto di andarmene. Che senso aveva stare a occhi chiusi dinanzi a una bellissima natura? Che senso aveva pensare solo per negare ogni pensiero e impormi artificialmente del dolore di cui la vita prima o poi da a tutti - e certo anche a me - la sua dose?

Ascoltai i primi sermoni del tramonto, irritato dalla loro sostanza. “Tutto nella vita è sofferenza. Si nasce provocando sofferenza, si muore soffrendo. Si soffre per quel che si vuole, si soffre per paura di perderlo quando lo sia ha…” diceva John. Mi infastidiva il suo parlare di energia di livello superiore di “affinare la lente di ingrandimento della concentrazione”. L’idea era che, passando i primi tre giorni solo a pensare a quel punto dove il respiro tocca la pelle, la mente si sarebbe calmata. Sia l’esercizio, chiamato anapanaa, sia la sua spiegazione, mi parevano intellettualmente umilianti. C'erano però dei piaceri. Uno era il silenzio. Nella cerimonia di apertura ci eravamo impegnati, in maniera abbastanza formale, a rispettare per tutta la durata del corso i Cinque Precetti: non uccidere (e questo valeva per qualsiasi essere vivente, anche le zanzare, per cui a Pongyang non venivano usati insetticidi), non mentire, non prendere ciò che non ti è dato, non avere rapporti sessuali (“né con se stessi, né con altri” fu una formula usata), non prendere intossicanti (voleva dire non bere caffè e non fumare). C'eravamo inoltre ripromessi di non mangiare dopo mezzogiorno, di non portare gioielli, di non usare profumi e di non dormire in un letto troppo comodo. Inoltre c'eravamo impegnati a mantenere il Nobile Silenzio, cioè a non parlare e non fare rumori che distraessero gli altri. E questo fu magnifico.

Durante le passeggiate fra una meditazione dell'altra si incontravano gli altri partecipanti e non c'era bisogno di fare conversazione; un cenno muto della testa bastava. A tavola non c'era bisogno di dire qualcosa tanto per riempire il vuoto, che a volte pare insopportabile, con banalità ancora più vuote. Ognuno era sempre solo con se stesso.

Il silenzio fu una grande scoperta perché, senza quel primo piano delle parole altrui, mi accorsi che anche la grandiosa bellezza della natura era nel suo silenzio. Guardavo le stelle e sentivo il loro silenzio; la luna non faceva rumore e anche il sole si levava e tramontava senza nemmeno un bisbiglio. Persino il fragore della cascata, i gridi degli uccelli o il frusciare del vento tra le fronde degli alberi mi parevano alla fine parte di uno straordinario, animato, cosmico silenzio di cui godevo, in cui trovavo pace.

Mi pareva che questo del silenzio, fosse un diritto naturale che c'era stato tolto. Pensai con orrore a quanta parte della vita se ne va, calpestata dalla cacofonia che ci siamo inventati con l’illusione che ci faccia piacere o compagnia. Ciascuno dovrebbe, ogni tanto, riaffermare questo diritto al silenzio e concedersi una pausa, una pausa di giorni di silenzio, per risentire se stesso, per riflettere e ritrovare un po' di sanità.

Un altro piacere deriva dallo sforzo. Il fatto di essersi impegnati a rispettare le varie proibizioni acquistava con il passare dei giorni, sempre più valore e mantenere l'impegno dava la sensazione di acquisire una forza. John diceva che quello sforzo serviva a “creare una base di moralità” per lo stadio successivo della meditazione. Ed era vero che lentamente, proprio per aver fatto lo sforzo, uno sentiva di meritarsi qualche cosa come ricompensa. “Negli ultimi giorni capirete. Tutto avrà senso. Tutto troverà il suo posto”, ripetevano John e il generale, dando da sperare che, a forza di concentrarsi su quel punto dove il respiro tocca la pelle, avremmo preso il controllo della nostra mente e con ciò ci si sarebbero aperti nuovi orizzonti.

Quella era la vera ragione per la quale ero lì. Durante tutto l'anno, passato in odore di indovini, in vari modi ero finito per trovarmi dinanzi a questa parola, “la mente”, e per essere affascinato dalla possibilità dei suoi “poteri”. M’era venuto da pensare che in Occidente per varie ragioni, con il passare del tempo l’uso della mente era andato limitandosi e che con ciò s’era persa gran parte delle sue capacità. Mi interessava riscoprire, se davvero c'era mai stata, quella via dimenticata. Poteva la mente essere con un organo che si atrofizza perché non viene sfruttato in tutta la sua potenzialità?

Pensavo a me. Ogni giorno, da anni ormai, corro per qualche chilometro, faccio ginnastica e cerco di tenere in esercizio i muscoli che so essermi utili. Ma quando mai mi sono occupato della mia mente? Quando mai ho fatto degli esercizi per rafforzarla, per permetterle ciò di cui è capace? La mente è uno degli strumenti più sofisticati che abbiamo a disposizione, eppure non la trattiamo neppure con il riguardo con cui trattiamo i muscoli delle gambe! Non le insegnamo a concentrarsi, non la addestriamo più a sviluppare quei poteri che in passato altri gli hanno attribuito.

Alexandra David Neel, la straordinaria esploratrice francese dell'Himalaya degli anni '30, racconta di lama tibetani capaci, con la mente, di smaterializzarsi e di altri capaci di comunicare tra loro a grandi distanze. Tutto falso? Forse no. Forse c'era davvero qualcosa nella mente umana che, strada facendo, abbiamo perso. È stata l'ipotesi che da qualche parte nel mondo ci fossero ancora esseri umani in grado di usare la mente in questo modo a spingere alcuni europei alla loro ricerca in Asia. Nel 1924 un giovane inglese Paul Brunton, andò in India a incontrare yogi, eremiti e fachiri, cercando di capire come, attraverso l'esercizio della mente, fossero arrivati a una “sapienza” che secondo lui, la modernizzazione stava facendo sparire.

Il primo passo di tutte le varie vie verso quella “sapienza” era la meditazione. Allora, tanto valeva capire che cosa è.

Osservavo John meditare, appena più in alto di me, sulla pedana, avvolto in una grande coperta bianca, immobile come una statua di gesso. Era rilassato e concentrato; la sua fronte era distesa e le sue labbra accennavano a un leggerissimo, quasi beffardo sorriso - mi pareva -, come se con quegli occhi chiusi vedesse qualcosa che mi era negato, come se con quelle grandi orecchie dai lunghi lobi sentisse qualcosa di più che il silenzio della natura. John, il passo l'avevo fatto. Non so verso quale “sapienza”, ma certo verso una calma che gli stava attorno con un alone...

... Nel terzo Discorso del tramonto sul Dharma, la “via della verità, della purificazione, della disintossicazione” (e il mio stomaco si rivoltava a quel linguaggio), John disse che il grande contributo del Buddha è d'aver capito che l'essenza del mondo è la sua instabilità, la sua non permanenza, aniiccia. Da qui viene tutto la sofferenza. Prendere coscienza di aniicia è la sola via per uscire dal dolore.

E così, dopo tre giorni di anapanaa, di concentrazione sul punto appena sotto le narici dove il respiro tocca la pelle, per prendere coscienza delle sensazioni di contatto, di calore, di movimento dell'aria, si passò alla vera meditazione, vippasanaa, la meditazione interna. Si trattava ora di dirigere quella "lente di ingrandimento", quel fascio di attenzione della mente affinata dalla concentrazione, alla contemplazione del proprio corpo.

Si doveva dunque cominciare portando tutta la mente su quel punto sotto le narici, poi muoverla in alto, al centro della testa, - capii finalmente perché molte statue di Buddha proprio li hanno una fiamma - e dal punto più alto del corpo, lentissimamente, senza perdere il controllo, spostare la mente nella pelle, sotto la pelle, nel cranio, all'interno del cervello, negli occhi, nel naso e giù, lentamente, dentro il petto, nei polmoni, nel cuore, nelle vene, nelle ossa, negli organi della pancia, e giù giù nelle gambe, nelle dita dei piedi, nella suola, nel punto più basso del corpo, senza mai pensare ad altro, con la mente puntata come una pila in una caverna, sempre prendendo coscienza di ogni sensazione, rendendosi conto che tutte sono transitorie, che il dolore, il piacere, il tocco del vento, un suono sono sempre passeggeri. “Conoscere aniiccia… continuate a conoscere aniiccia… aniiccia è tutto”, ripeteva con voce lenta e profonda John. Conoscere aniiccia.

Un'ora dopo un'altra, giorno dopo giorno. Senza scambiare una parola con nessuno e da allora, anche fuori della meditazione, sempre coscienti di ogni gesto, di ogni passo nel camminare, di ogni boccone nel mangiare, di ogni sorso d'acqua che andava sentito scendere nello stomaco e posarsi.

John, alternandosi sulla pedana con il generale, cominciava le sue ore di meditazione con una preghiera che si aspettava con piacere:

“Possono tutti gli esseri avere pace e felicità.

Possono tutti gli esseri liberarsi dall'ignoranza, dai desideri, dalle avversioni.

Possono tutti gli esseri liberarsi dalla sofferenza, dal dolore, dai conflitti.

Possono tutti gli esseri riempirsi di infinità amorevole gentilezza ed equanimità.

Possono tutti gli esseri raggiungere la completa illuminazione”.

Io, con ancora maggior piacere, aspettavo il suo amen che metteva fine all’ora di tortura. Non facevo alcun progresso. Riuscivo con grandi sforzi e dolore, a stare più fermo che all'inizio, ma non era per questo che ero lì. Il fine era imparare a meditare e in quello ero zero. Mi si addiceva esattamente quel che, una volta, un famoso monaco meditatore aveva detto a John: “Ho visto una gallina restare immobile per tre giorni a covare le sue uova, ma non ho mai visto una gallina illuminata”.

Con il passare dei giorni trovavo John sempre più convincente. Non c'era in lui niente di falso, nessuna pretesa. Era un semplice che credeva di aver capito una grande verità. Era un laico che facevo un esercizio, un esercizio che non era necessariamente religioso, ma spirituale.

Entrando e uscendo dalla terrazza di meditazione si rivolgeva al Buddha, salutandolo con le mani giunte sul petto: giusto un cenno di ringraziamento per aver indicato la strada, il Dharma. Non c’era in lui nessuna traccia di quella platealità finalistica di altri convertiti.

Era lui la “persona superiore” che, secondo il giovane indovino di Kengtung, avrei dovuto incontrare? I fatti sembrano rimare perfettamente con la profezia e quando John, nel suo Discorso del tramonto, parlò di come agli inizi, in Thailandia, nessuno voleva insegnargli a meditare e di come finalmente, a Rangoon, aveva trovato il suo grande maestro, un leggero brivido mi percorse. “Imparai da U Ba Khin” disse... Sì, lo stesso nome! “Tu devi seguire il metodo di U Ba Khin”, aveva detto il giovane di Kengtung “è il migliore per gente come te”. Lo stavo seguendo!

U Ba Khin era birmano. Nato nel 1899, era entrato nell'amministrazione coloniale inglese, ci aveva fatto carriera e nel 1948, quando l'Unione Birmana divenne indipendente, fu nominato direttore generale del Ministero delle Finanze. Devoto buddhista, sia era interessato fin da giovane alla meditazione e aveva deciso di riportare alla portata dei laici questa pratica spirituale che, per secoli, i bonzi avevano tenuto per sé come un monopolio. O uno si faceva Monaco, o non c'era modo di meditare.

U Ba Khin cominciò tenendo dei corsi per i suoi dipendenti nel ministero, poi nel 1952 fondo il Centro Internazionale di Meditazione a Rangoon. Quando nel 1971 morì, la meditazione era diventata un esercizio spirituale accessibile a chiunque, come era stata duemilacinquecento anni prima, ai tempi del Buddha. Il suo metodo consisteva nel concentrare tutti gli sforzi in un corso di 10 giorni, così che il laico potesse poi tornare alla sua vita normale e continuare a meditare da solo.

Secondo uno degli aneddoti, che John raccontava per alleggerire i suoi Discorsi del tramonto, il primo allievo U Ba Khin era stato un capostazione. Viaggiando come ispettore delle ferrovie in una zona remota della Birmania, U Ba Khin, accompagnato dal responsabile dell'unica stazione della regione, volle andare a rendere omaggio a un famoso monaco eremita un arahant, un illuminato, che viveva meditando in mezzo alla foresta. Quando arrivarono, una monaca disse loro che il maestro era impegnatissimo e che non riceveva nessuno. “Ma noi veniamo da lontano vogliamo solo riverirlo”, disse U Ba Khin. In cima un alto palo c'è una sorta di nido - capanna, fatto di foglie di bambù, dove il monaco meditava da giorni. Si spalancò una porticina, ne uscì un nugolo di mosche, poi la testa della arahant.

“A cosa miri?” Chiese semplicemente il monaco.

“Al nirvana”, ribatte U Ba Khin.

“E come conti di arrivarci?”

“Capendo aniiccia.”

“Bravissimo. Insegnalo allora anche ad altri disse l’arahant e richiuse la porticina tornando a meditare.

U Ba Khin ordinò al capostazione di mettersi nella posizione del loto di respirare concentrando la sua attenzione sul punto in cui il respiro tocca la pelle.

L'aver rimesso la meditazione alla portata di tutti aveva ridato vita alla pratica E aveva facilitato la sua diffusione in occidente. John era stato fra i primi allievi di U Ba Khin e da lui era stato autorizzato a insegnare, soprattutto in Europa.

“Allora, maestro, tu che conosci l'Occidente ti offenderai”, gli dissi nell’unico momento in cui, chiamato nel suo bungalow per riferire sui progressi che facevano della meditazione, ero autorizzato a rompere il Nobile Silenzio, “non ti offenderai se ti dico che in tutti questi giorni non ho meditato un solo minuto; che, invece di concentrarmi sul naso, la mia mente ha fatto di tutto, dal ridipingere la casa in campagna a un progetto per allargare la biblioteca; invece che pensare al respiro ho pensato alle cose da scrivere e a quanto è assurdo essere qui; quando tu dici di pensare alla “gola”, penso a stringere la tua che mi forzi a questa tortura; quando dici “gambe” penso quelle sotto le gonne di tutte le thailandesi che mi stanno lì accanto, anche le gambe di quella vecchia e brutta in ultima fila!”

John rise divertito. “Non disperarti”, disse. Anche tutto quello che dici e passeggero. Finirà. Magari sono secoli che la tua mente non è stata messa sotto controllo. E ora, tutto a un tratto, pretendi di domarla? In pochi giorni? Aspetta. Tieni duro. Continua a conoscere aniiccia.

L'idea che in tutte le mie vite precedenti la mia mente non fosse mai stata esercitata mi faceva davvero ridere ma chissà? Poteva anche essere così.

Quel che mi è sempre piaciuto del buddhismo è la sua tolleranza, l'assenza del peccato, la mancanza di quel peso assurdo che noi occidentali, invece, ci portiamo sempre dietro e che è in fondo la colla della nostra civiltà: il senso di colpa.

Nei paesi buddhisti niente è mai terribilmente riprovevole, nessuno ti rinfaccia mai qualcosa, nessuno ti fa mai una predica o cerca di darti una lezione. Per questo sono paesi piacevolissimi e fanno sentire a loro agio tanti giovani viaggiatori occidentali, in cerca appunto di libertà.

Il buddhismo ti lascia in pace, non ti chiede mai nulla, tantomeno di diventare buddista. I monaci, fra i loro vari divieti - compreso quello, interessante, di non vantarsi dei progressi fatti nella meditazione -, hanno anche quello di non insegnare la loro religione a chi non ne fa specifica domanda. Il buddhismo ti lascia sempre essere quello che vuoi. Dice di non ammazzare, ma tutti ammazzano. E gli assassini? Fatti loro. Saranno mal reincarnati! Nessuno cerca di far giustizia ora, qui. Anzi, quella, proprio no. Non tocca a noi. Per questo la carità non è un dovere morale. Al contrario: aiutare i poveri impedisce loro di liberarsi del cattivo karma; prendersi cura di un lebbroso vuol dire impedirgli di riscattarsi con la sofferenza e di rinascere meglio. La casa del vicino brucia? Avrà a che fare con la sua vita precedente! Ancor più che una religione, il buddhismo è un modo di vivere; è un'interpretazione del mondo dal punto di vista di una società contadina che, essendo sempre vicina alla natura, deve spiegarsene l’assoluta crudeltà. Nella natura non c'è giustizia; non c'è mai resa dei conti. Allora perché volerla fra gli uomini che sono anche parte della natura?

Il buddhismo poi non ha aspirazione di conquista, non è missionario, non è a caccia di anime. Vuoi essere buddista? Prego. Affar tuo! Per questo anche la meditazione non l’hanno mai insegnata e non è certo un caso che il diffondersi del buddhismo nel mondo - a parte il fenomeno tibetano - sia dovuto soprattutto ai convertiti occidentali che, non avendo perso il loro originario istinto di crociati, aprono ora centri per la diffusione di questa religione nei vari paesi.

Al fondo il buddhismo, se preso sul serio e portato alle sue estreme conseguenze, è la negazione della società civile e ovviamente del progresso. Se tutto è transitorio, se non si può sfuggire alla legge di causa-effetto e l'unica salvezza è acquistare indifferenza dinanzi la vita, è meditare per uscire dal terribile circolo di nascita morte, allora tutto è irrilevante, tutto è inutile, tutto dovrebbe fermarsi: una visione di grande pessimismo con conseguenze nichilistiche.

Che società sarebbe quella in cui i membri applicassero fino alle loro ultime conseguenze queste idee? Una società veramente buddhista non potrebbe che essere immobile e inattiva. In pratica, ovviamente non c'è né mai stata una così e tutte hanno continuato a esistere grazie ha una formula di grande tolleranza: hanno lasciato meditare i monaci (e fra quelli, di solito i meno dotati, mentre i più intelligenti si dedicavano alla dottrina) e hanno lasciato la gente ad “acquistarsi meriti”, facendo donazioni per mantenere in vita i monasteri. I comuni mortali continuavano a vivere secondo natura, mentre i bonzi servivano, con il loro esempio, a ricordare tutte le virtù che gli altri non potevano avere. Con questo si stabiliva un equilibrio e la società andava avanti, dimenticando il pessimismo.

Nelle ore difficili della meditazione pensavo a tutti gli occidentali che avevo conosciuto durante l'anno e che - come dicono i buddhisti - si erano rifugiati nel Dharma: Karma Chang Choub, il Bikku olandese e tutti i meditatori seduti sui loro piedi attorno a me. Ero anch'io così? Vent'anni prima ero venuto in Asia a cercare di capire Mao e Gandhi ed eccomi qua, a cercar di meditare con un'ex agente della CIA e con un generale a riposo della polizia thailandese! Per giunta senza successo…

La prima ora di meditazione, ancor prima che il sole si alzasse, era la più bella. Un vento fresco, sfumato di odori, soffiava dalla valle, attraversava la terrazza, sfiorava quelle masse triangolari, immobili, di gente avvolta nelle coperte e scompariva nella foresta ancora nerissima sulla collina. John, nella sua coperta bianca che ricopriva metà della faccia, era un'incoraggiante presenza. Ai suoi piedi, il generale era la riprova che meditare era possibile: stava immobile, ma era, in qualche modo, lontanissimo. Seduto, guardavo a lungo questa muta scena di pace, prima di chiudere anch'io gli occhi. Mi pareva che il gruppo come tale sprigionasse una grande energia e che lo sforzo comune elevasse lo sforzo di ciascuno.

La mattina dell'ottavo giorno elevò anche il mio. Le gambe mi facevano malissimo, stavo di nuovo per cedere, ma d’un tratto la sofferenza s’acquietò, il dolore non mi fece più paura, cominciò a sciogliersi e sparì. Ce l'avevo fatta. La mente non era più una scimmia che saltava di ramo in ramo. Era lì. Era mia. Fu un grande piacere. Poi sentii le parole di John: “Lascia andare… Lascia andare… Non attaccarti a niente… Non desiderare niente”. Anche quel piacere d’aver domato la mente, d’aver dominato il dolore, era passeggero, era aniccia e lasciai che se ne andasse. Tornerai al punto dove il respiro toccava la pelle e mi pareva di vedermi separato: la mente fuori di me, che guardava il corpo ridotto a uno scheletro insensibile, attraverso il quale sentivo, vedevo soffiare la brezza dell'alba. Una sensazione che non avevo mai provato prima. Senti la voce di John dire il suo amen, senti il gong annunciare la colazione, ma rimasi ancora immobile, come avessi perso un po' della mia pesante materialità.

Le ore successive non furono così belle, ma il tempo passava senza che ne aspettassi più con impazienza la fine. Meditare non era più una prova di resistenza contro l'orologio, come stare sott'acqua finché i polmoni non scoppiano. Meditare era diventato quello che doveva essere: un esercizio di concentrazione. Ebbi l’impressione di aver “imparato “ qualcosa come a nuotare, a leggere. Ora toccava a me. Avevo messo la cavezza a questa bestia che era la mia mente; si trattava di decidere in che direzione cavalcare.

Usai l'intervallo di mezzogiorno per andare a meditare in cima alla cascata. Dopo anapanaa , entrai nella pelle, mi persi in una cellula e mi si aprì il vuoto. Mi vennero incontro immagini dorate di volti di gente che conoscevavo: mia madre, mio padre, poi degli sconosciuti… poi dei bellissimi colori. Eccolo arrivato!

Ebbi di nuovo grandi crampi e difficoltà, ma ormai sapevo che passavano, che ero capace di tornare a quella porta e traversarla. Soprattutto avevo capito la grandezza di John e del suo metodo: arrivare all'idea della non permanenza, alla coscienza di aniiccia , usando quel dolore indotto dall'immobilità. Una volta accettato che anche il dolore, come tutto il resto, era passeggero, il grande passo era fatto.

Quell'esperienza mi rafforzò nella mia ipotesi: l'esclusiva fede nella scienza aveva tagliato fuori noi occidentali da un interessante bagaglio di conoscenza. avevamo imboccato l'autostrada del sapere scientifico e avevamo dimenticato tutti gli altri sentieri che un tempo, certo anche noi, conoscevamo. Qui era una prova: il dolore non era soltanto un fenomeno fisico da mettere sotto controllo con una pasticca. Addestrando la mente si poteva arrivare allo stesso risultato.

Era forse questa la risposta alla domanda di Leopold? Che fosse questo imparare nuovamente l'uso della mente qualcosa da mettere nelle valigie per non aver, tornando un giorno in Europa, solo vecchie storie di marinai da raccontare?

L'ultima ora di meditazione è stata dedicata alla pratica della amorevole gentilezza. L'idea era che alla fine del corso, con la mente calma e purificata, ci si rivolge a tutti gli altri esseri per spartire con loro i meriti acquisiti con la pratica. Era un inno all'amore E John lo concluse leggendo la sempre magnifica lettera di San Paolo ai Corinti: ”Se avessi l'eloquenza degli uomini o degli angeli, ma parlassi senza amore, sarei come un gong che rimbomba o un cimbalo che tintinna. Se avessi il dono della profezia, se capissi tutti i misteri e conoscessi tutte le cose e se avessi la fede da muovere le montagne, ma non avessi l'amore, non sarei che un niente…” E niente hanno aggiunto venti secoli di pensiero.

Fu poi recitato un lungo elenco di persone a cui andavano i nostri ringraziamenti e una parte dei meriti per aver contribuito al corso. Fra queste c'era anche la tenutaria di alcuni dei più famosi saloni-massaggi di Bangkok, che aveva offerto tutti i nostri pasti vegetariani. Anche questa era la Thailandia!

Fummo sciolti dai voti e liberati dall'impegno al Nobile Silenzio. Alla sera ci sarebbe stata una cena - non vegetariana e con vino - per celebrare la fine del ritiro e per permettere ai partecipanti di parlare e conoscersi. Non era certo quello che volevo! Presi il mio sacco e scappai via...