Shiatsu: Il cuore nelle mani

Da "Lo Shiatsu e il pensiero Macrobiotico"

di Attilio Somenzi - Shiatsumilano Editore

LO SHIATSU

Lo shiatsu è una tecnica manuale a mediazione corporea che consente di conoscere ed educare il proprio corpo, di ascoltare se stessi e gli altri, di rapportarsi correttamente con l’ambiente, inoltre di prevenire ed eliminare disturbi, disagi, stanchezza, stress e squilibri energetici, e di intervenire come supporto in problemi quali malattie fisiche, emozionali o mentali.

Nello shiatsu veniamo a conoscere in modo approfondito termini che usualmente utilizziamo, ma ai quali, spesso, non diamo il peso che in realtà hanno:

Tatto, contatto, pressione

Il tatto, il primo senso che l’uomo utilizza, è legato al tocco che permette una conoscenza che distingue, in base alla condizione della superficie toccata, es. ruvida o liscia, calda o fredda ….; non permette, tuttavia, il cambiamento in chi o in cosa viene toccato.

Il contatto è toccare con continuità e stabilità, in modo di stabilire una relazione tra chi tocca e chi viene toccato. E’ un entrare nella parte più interna, stabilire un rapporto di fiducia e di presenza e crea una conoscenza che va oltre la superficie, permettendo la comunicazione che può indurre cambiamenti nello stato del ricevente.

La pressione è il contatto, esercitato col pollice, con i palmi delle mani o altre parti del nostro corpo, eseguito in modo perpendicolare, mantenuto costante e sostenente, al fine di contattare la natura profonda del ricevente nella misura che il ricevente stesso permette e, perciò, stimolare la sua energia vitale con i suoi aspetti di debolezza o di forza, di carenza o di eccessi per migliorarne l’equilibrio energetico e approfondirne il livello di coscienza.

Shiatsu

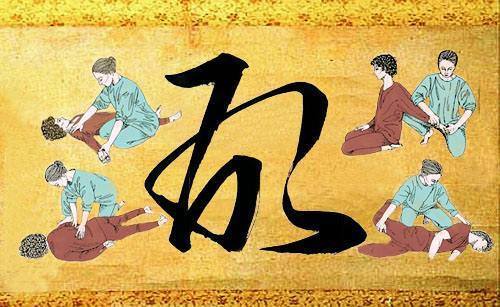

Il termine Shiatsu è una parola giapponese composta da “shi” (dita) e “atsu” (pressione), ed acquista diversi significati:

il primo è “pressione con le dita”.

Secondo la definizione ufficiale del Ministero giapponese per la Sanità “lo Shiatsu è una forma di manipolazione che si esercita con i pollici, le altre dita e i palmi delle mani, senza l’ausilio di strumenti, sia meccanici sia d’altro genere. Consiste nella pressione sulla cute intesa a migliorare o conservare lo stato di salute, correggere le disfunzioni interne e a trattare malattie specifiche”.

Questo particolare approccio energetico trae origine dalla medicina e filosofia orientali per le quali ogni cosa vivente, e quindi anche e soprattutto l’uomo, sono pervasi di energia generata dalla reciproca influenza del cielo e della terra. Quando per un qualsiasi motivo, il fluire dell’energia non è corretto, si crea un blocco, dal quale può nascere uno stato di malattia che è, infatti, il risultato di una stasi energetica e del relativo squilibrio che ne deriva.

Lo Shiatsu, tramite una precisa sequenza di pressioni esercitate su tutto il corpo, permette alla persona di riequilibrare la propria energia, aiutando l’organismo a recuperare le forze, in armonia con la natura e senza eventuali effetti secondari spiacevoli o nocivi.

Una caratteristica importante dello shiatsu è di avere un approccio olistico: non si limita all’eliminazione dei sintomi e dei disturbi più superficiali, ma agisce in profondità compiendo una specifica funzione di prevenzione. Considera e tratta l’uomo nella sua totalità e tenendo conto di tutta la persona, come entità unica sofferente, e non solo della parte “malata”. In tal modo mantiene il corpo in condizioni ottimali ed evita l’insorgere di gravi disturbi e malattie.

Questa definizione rende un’idea precisa di come esso agisce quando è applicata la tecnica, ma lo shiatsu non è pura tecnica, è molto di più, è: contatto, sostegno, empatia, collaborazione, unità, autoguarigione, ascolto, energia, compassione, fiducia, nutrimento emozionale e spirituale.

Se approfondiamo la conoscenza dello Shiatsu, scopriremo che le qualità elencate gli appartengono, ma soprattutto che entrano a far parte del bagaglio esperienziale e personale sia dell’operatore sia del ricevente: diventa, infatti, momento di consapevolezza e di crescita evolutiva per entrambi.

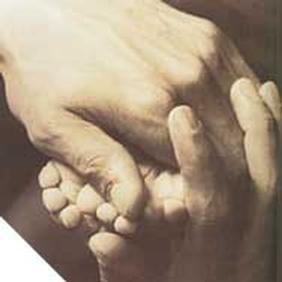

Per questi motivi il valore del vocabolo Shiatsu è di lettura più ampia assumendo un secondo significato:

“il cuore nelle mani” che rappresenta il primo passo che va oltre la tecnica, in altre parole la sintonia, la compassione, l’empatia e l’ascolto reciproco che ci devono essere tra chi da e chi riceve e dove entrambi gli attori dello scambio sono su un piano paritetico e unitario, sono lo yin e lo yang dell’unica “cellula” che sta agendo, il ricevente e l’operatore.

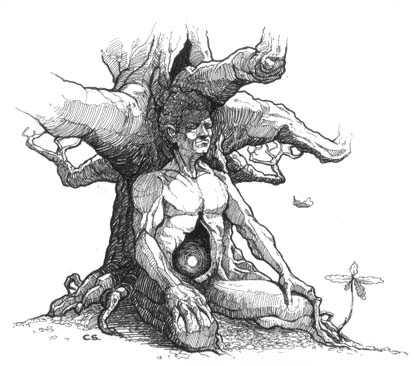

Tutto questo prepara il terreno per un ulteriore passaggio che va ancora oltre e rappresenta il terzo significato della parola :

“ponte con l’infinito”, questa definizione si riferisce alla parte più profonda dello Shiatsu che va a coinvolgere la crescita personale e spirituale della “cellula” che sta lavorando. Infatti, lo stimolo messo in atto dalla pressione coinvolge una qualità energetica molto sottile che, a sua volta, permette di scoprire aspetti e cause dei propri disagi che vanno ben al di là dell’aspetto puramente fisico. Si mette così l’accento sulle origini del disagio e ciò consente al ricevente di iniziare quel cammino di consapevolezza che porta alla trasformazione personale che è il primo passo verso il processo di autoguarigione. Possiamo così affermare che lo shiatsu è nutrimento per la personalità e per l’anima di chi lo fa e di chi lo riceve.

In definitiva possiamo aggiornare la definizione di Shiatsu:

“si tratta di una tecnica che si caratterizza rispetto alle altre per il fatto di utilizzare una pressione statica che permette di riattivare, a progressivi livelli di profondità, le diverse fasce dell’esistenza della persona (fisica, energetica, psicologica, mentale, spirituale), facendo scaturire il movimento dall’interno in risposta alla staticità della pressione esterna (priva invece di movimento manuale), contemporaneamente essa non procura dolore, non è invasiva, è priva di effetti nocivi, gradevole da ricevere e gratificante da dare”.

Secondo l’OMS il concetto di salute viene così espresso: “la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di infermità”, inoltre dalla “Carta di Ottawa” (1986) durante la Conferenza internazionale per la promozione della salute, si afferma che: “grazie ad un buon livello di salute l’individuo e il gruppo devono essere in grado di identificare e sviluppare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni, modificare l’ambiente ed adattarvisi”.